「上司やお客様とタクシーに乗るとき、どの席を勧めるのが正解…?」「自分の対応は失礼にあたらないだろうか…」

ビジネスシーンでタクシーを利用する際、席次(席順)で迷った経験はありませんか。些細なことと感じるかもしれませんが、スマートな対応はあなたの評価を大きく左右します。

この記事では、もうあなたがタクシーの席次で迷うことがないよう、人数・状況・車種別の正しい席次を豊富な図解で徹底的に解説します。

結論からお伝えすると、タクシーの席次は以下のようになります。

| 座席の位置 | 席次の順位 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 運転席の後ろ | 1番目(最上座) | 最も安全で、乗り心地が良いとされる席。 |

| 助手席の後ろ | 2番目 | 上座に次ぐ席。 |

| 後部座席の中央 | 3番目 | 乗り降りがしにくく、窮屈に感じやすい席。 |

| 助手席 | 4番目(下座) | 運転手とのやり取り、支払い、道案内などを担う席。 |

この基本を理解した上で、相手への思いやりを持って臨機応変に対応することが、真のビジネスマナーです。この記事を読めば、席次はもちろん、手配から支払いまでの立ち居振る舞いまで完璧にマスターでき、明日から自信を持ってお客様や上司をエスコートできるようになります。

- 基本の席次:最上座は運転席後ろ、下座は助手席。

- 人数別の配置:2人なら上司は後ろ、自分は助手席。4人なら後部座席に上司から順に座る。

- 車種別の違い:JPN TAXIやミニバンは2列目キャプテンシートが上座。

- 柔軟な対応:足の不自由な人や荷物が多い人には乗りやすい席を優先。

- 席次以外のマナー:タクシーの手配、乗車順、支払い、会話の配慮も大切。

タクシーの席次は「運転席の後ろが最上座」「助手席が下座」というのが大原則。人数に応じて後部座席の順位が決まり、支払いや道案内は下座の役割です。ただし大切なのはルールを押し付けることではなく、相手の立場や状況に合わせて思いやりを持つこと。車種や同乗者の事情、上司から席を譲られた場合など、臨機応変に対応するのがスマートなマナーです。

【基本編】なぜそこが上座?理由がわかれば忘れないタクシー席次の原則

タクシーの席次には、「安全性」と「快適性」、そして「役割」という明確な理由があります。この原則を理解すれば、丸暗記しなくても自然と正しい席を判断できるようになります。最も安全で快適な席が最上座である「運転席の後ろ」となり、運転手のサポートや支払い役を担う「助手席」が下座となるのが大原則です。

運転席の後ろが最上座である理由

タクシーにおいて最も格上とされる席は運転席の真後ろです。これは、万が一の交通事故の際に最も安全な位置であるとされているためです。また、後部座席は一般的に広く作られており、ゆったりとくつろぐことができます。最も敬うべきお客様や役職の高い方には、この最も安全で快適な席にお座りいただくのがマナーの基本です。

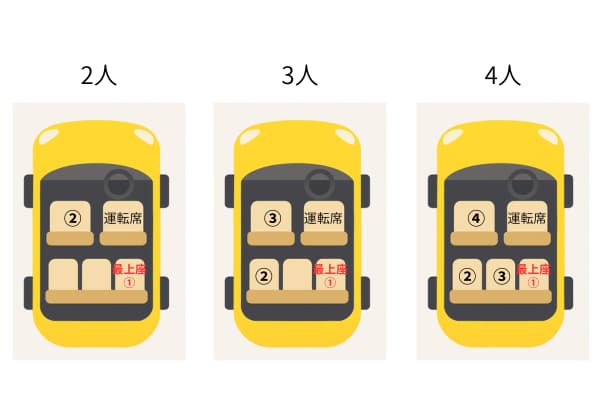

【図解】人数別に見るタクシーの正しい席次

同乗者の人数によって席次の優先順位は変わります。ここでは、最も一般的な2人から4人で乗車する場合の席次を、図とともに見ていきましょう。

【2人で乗る場合】

お客様や上司が1人の場合は、最上座である運転席の後ろにお乗りいただきます。そして、自分は下座である助手席に座ります。助手席は、運転手への道案内や支払いをスムーズに行うための席です。

【3人で乗る場合】

最も目上の方から順に、①運転席の後ろ、②助手席の後ろにお座りいただきます。そして、3人の中で最も目下の人が助手席に座ります。これにより、後部座席でゆったりと過ごしていただくことができます。

【4人で乗る場合】

4人でセダンタイプのタクシーに乗る場合、後部座席が上座、助手席が下座となります。後部座席の序列は、①運転席の後ろ、②助手席の後ろ、③後部座席の中央の順です。最も目下の人が、道案内や支払いを担当する助手席に座るのが基本です。

| 乗車人数 | 1番目(最上座) | 2番目 | 3番目 | 4番目(下座) |

|---|---|---|---|---|

| 2人 | 運転席の後ろ | – | – | 助手席 |

| 3人 | 運転席の後ろ | 助手席の後ろ | – | 助手席 |

| 4人 | 運転席の後ろ | 助手席の後ろ | 後部座席の中央 | 助手席 |

【番外編】上司が運転する自家用車の場合

上司が自らハンドルを握る自家用車や社用車に乗る場合は、タクシーとは席次が異なります。この場合、助手席が最上座となります。後部座席に座ると、上司を「運転手」扱いしていることになり、大変失礼にあたります。上司への敬意と、道中の会話を円滑にするためにも、助手席に座りサポート役を務めましょう。

HUBRIDE小野寺

HUBRIDE小野寺「運転席後ろが最上座、助手席が下座」と覚えておけばまず安心。目上の方とタクシーに乗車する際は支払いや案内が必要になる席に自分が座るのが基本です。

- 運転席の後ろは安全で乗り心地がよい。

- 助手席は運転手とのやり取りや支払い担当。

- 後部座席の中央は最も下位の位置。

【応用編】これで差がつく!状況別のスマートな対応Q&A

基本の席次を覚えるだけでは対応できないのが、実際のビジネスシーンです。ここでは、よくあるイレギュラーな状況でのスマートな対応方法をQ&A形式で解説します。マナーの本質である「相手への思いやり」を忘れず、柔軟に対応しましょう。

- 上司やお客様から上座を譲られたら、どうすればいい?

-

「どうぞ、こちらへ」と上司から上座を勧められることがあります。この場合、一度は丁寧に辞退するのがマナーです。「恐れ入ります。私のような者が上座に座るわけにはまいりません」と謙虚な姿勢を見せましょう。それでも再度勧められた場合は、相手の厚意を無下にしないよう、「ありがとうございます。では、お言葉に甘えさせていただきます」と感謝を述べてから座るのがスマートな対応です。

- 最近よく見る「JPN TAXI(ジャパンタクシー)」やミニバンの席次は?

-

近年主流の「JPN TAXI」は、スライドドアで乗り降りがしやすく、室内空間が広いのが特徴です。席次の基本はセダンタイプと同じですが、その特性を活かした配慮ができると、より評価が上がります。例えば、お年寄りや和装の方には、乗り降りがしやすいドアに近い助手席の後ろをお勧めするといった気遣いです。

アルファードなどのミニバン(3列シート)の場合は、最も快適な2列目のキャプテンシートが上座、3列目がその次、助手席が下座となります。 - 足が不自由な方や荷物が多い方がいる場合は?

-

マナーはルールに縛られるものではなく、常に相手の状況を最優先に考えることが大切です。足が不自由な方やご高齢の方には、席次に関わらず最も乗り降りしやすい席をご案内しましょう。一般的には助手席が足元も広く、乗り降りが楽です。その際は「こちらの方がお楽かと存じますが、いかがでしょうか」と一言添える配慮を忘れないでください。荷物が多い方がいれば、率先してトランクに収納を手伝い、座席スペースを確保しましょう。

【実践編】デキる人は知っている!席次以外の完璧エスコート術

タクシー利用時のマナーは、席次だけではありません。タクシーを拾うところから降りるまでの一連の流れをスムーズに行うことで、あなたの評価はさらに高まります。ここでは、デキるビジネスパーソンが実践しているエスコート術を時系列で解説します。

乗る前:スマートな手配と心配り

お客様や上司を待たせないよう、タクシーは事前に手配しておくのが理想です。最近では配車アプリを使えば、現在地まで簡単にタクシーを呼ぶことができます。流しのタクシーを拾う場合は、率先して車道側に出て手を挙げましょう。この時、お客様や上司を安全な歩道で待たせるのがポイントです。タクシーが到着したら、後部座席のドアを開けて「どうぞ」とエスコートします。

乗り降りの順番とドアサービス

乗車時は、下座の人が先に乗り込み、後から乗る上座の人が乗りやすいように奥へ詰めるのが基本です。あるいは、ドアを開けて上司やお客様に先に乗っていただくのも丁寧な対応です。降車時は、下座の人が先に降りて支払いを済ませ、上司やお客様がスムーズに降りられるように外で待ちます。雨の日であれば、傘を差して待つといった気遣いができると完璧です。

乗車中:支払いと車内での会話

支払いは下座の人の役割です。降車時にもたつかないよう、あらかじめ現金やクレジットカードを準備しておきましょう。領収書が必要な場合は「〇〇(会社名)でお願いします」と宛名を伝えます。

車内での会話は、運転の妨げにならないよう配慮しつつ、場を和ませる重要な機会です。ただし、会社の機密情報や他人の悪口、プライベートに踏み込みすぎる話題は避けましょう。天気やニュースなど、差し障りのない話題を選ぶのが無難です。

HUBRIDE小野寺

HUBRIDE小野寺席次と合わせて「支払い・会話・気配り」までできれば完璧です。

- タクシーは事前手配が理想、流しなら安全確保を忘れない。

- 乗車時は下座が先に入り、降車時も下座が支払いを。

- 車内会話は軽い話題に留め、機密や悪口は避ける。

まとめ:タクシーマナーの本質は「相手への思いやり」

今回は、タクシー利用時の席次マナーについて、基本から応用、周辺マナーまでを網羅的に解説しました。運転席の後ろが最上座である基本ルールを覚えつつ、最も大切なのは同乗者や状況に合わせた臨機応変な対応です。マナーの根底にあるのは、相手に快適で安全な時間を過ごしてほしいという「思いやりの心」に他なりません。

この記事で紹介した知識と心構えを身につければ、あなたはもうタクシーの席次で迷うことはありません。自信を持ってスマートに振る舞い、周囲からの信頼を勝ち取ってください。

![HUBRIDE[ハブライド]公式サイト](http://hubride.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/cc3d9ca1-c88b-463e-af8f-67dd29cc5449.png)